Автор: Олег Коротаев

Начать этот текст хочется кадром из советского мультфильма «Стеклянная гармоника» (1968) мультипликатора Андрея Хржановского, который, кажется, иллюстрирует образ советского режиссера в период 60−70 годов удачнее всего. Это персонаж, сжавший зубы в неистовом упорстве, который пытается подобрать ключ к замочной скважине, открывающей дверь его произведению к зрителю. Многие режиссеры так и оставались лишь смотреть в замочную скважину, многие сломали свои ключи, а некоторые, вырастив на себе три глаза в попытке учесть все комментарии цензоров, все-таки открывали ее. А вот самой «Стеклянной гармонике» этого не удалось: мультфильм так и не был открыт зрителю и стал единственным, запрещенным в Советском Союзе того времени. Анимация рассказывала о том, как жажда власти и богатства разрушает человека, и о том, как искусство способно вернуть ему внутреннюю свободу. Кажется, что режиссеры «полочного» периода советского кино знали о внутренней свободе больше, чем мы сегодня. Пытаемся у них учиться и рассказываем о том, почему им не удалось поделиться своей внутренней свободой с современниками.

После расцвета оттепели — в середине 60-х годов советская кинематография все еще отпускала свежий шлейф поколения молодых советских режиссеров. Они достаточно раскрепощенно снимали то, о чем говорят на улицах, то, чем живет простая и не совсем простая советская молодежь, рассказывали об их отношении к жизни и определении собственного места в послевоенном Советском Союзе: современники были их главным интересом.

Некоторые из этих режиссеров уже были признаны как на Родине, так и за ее пределами. Марлен Хуциев уже снял «Весну на Заречной улице» (1956), который собрал в советском прокате 30,12 млн зрителей, опытный Михаил Калатозов уже получил золотую пальмовую ветвь в Каннах за «Летят Журавли» (1958), Тарковский прогремел в Европе с «Ивановым детством» (1962), Лариса Шепитько сняла в Кыргызстане свой первый «Зной» (1963), а Кончаловский там же экранизировал «Первого учителя» (1965) Чингиза Айтматова. Однако каждому из них вместе другим молодыми режиссерами по всей стране во второй половине 60-х придется столкнуться со сворачиванием оттепельной раскрепощенности и разворачиванием разноформатной цензуры, которая будет замалчивать произведения главных кинематографистов эпохи. Не потому, что действительность снова сильно отличалась от желаемого, а потому что у власти было собственное видение на изображаемую действительность.

Некоторые из этих режиссеров уже были признаны как на Родине, так и за ее пределами. Марлен Хуциев уже снял «Весну на Заречной улице» (1956), который собрал в советском прокате 30,12 млн зрителей, опытный Михаил Калатозов уже получил золотую пальмовую ветвь в Каннах за «Летят Журавли» (1958), Тарковский прогремел в Европе с «Ивановым детством» (1962), Лариса Шепитько сняла в Кыргызстане свой первый «Зной» (1963), а Кончаловский там же экранизировал «Первого учителя» (1965) Чингиза Айтматова. Однако каждому из них вместе другим молодыми режиссерами по всей стране во второй половине 60-х придется столкнуться со сворачиванием оттепельной раскрепощенности и разворачиванием разноформатной цензуры, которая будет замалчивать произведения главных кинематографистов эпохи. Не потому, что действительность снова сильно отличалась от желаемого, а потому что у власти было собственное видение на изображаемую действительность.

КАК ИМЕННО ФУНКЦИОНИРОВАЛ ЦЕНЗУРНЫЙ АППАРАТ И КТО ЕГО ГЛАВНЫЕ ЛИЦА

Работа организационных министерств кинопроизводства в РСФСР и СССР во многих источниках представляет собой череду смен названий и передачи институций в отношения к разным руководящим институциям. Всего с 1919 года по

Филипп Ермаш, Алексей Романов

Филипп Ермаш, Алексей Романов

КАКОВЫ ГЕРОИ И ТЕМЫ «ПОЛОЧНОГО КИНО»? И ЗА ЧТО ИХ ЗАПРЕЩАЛИ?

КАК ИЗ-ЗА ОДНОГО АНЕКДОТА СТАЛИ ЗАПРЕЩАТЬ ФИЛЬМЫ

Принято считать, что начало эпохи «полочного кино» прочертил фильм «Скверный анекдот» (1966) режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Это экранизация одноименного рассказа Достоевского о высокопоставленном генерале, который пытается применять гуманность в отношениях с народом и подчиненными, чтобы завоевать любовь и доверие людей. Рассказ был написан писателем в пору так называемой «либеральной весны» 60-х годов XIX века (период, который политически рифмуется с оттепелью) с целью обличить якобы либеральную верхушку в подмене понятии и в сближении с народом ради собственной выгоды. Спустя век Алов и Наумов использовали его произведение для тех же целей. В фильме они низводят «открытого к диалогу с народом» генерала (чудесная актерская работа Евгения Евстигнеева!) до животного состояния, чтобы из него выкристаллизовалась истинная сущность, которая расставит всех по своим местам, а его самого сделает приверженцем консервативной коммуникации.

Цензоры увидели в стилистически очевидной, но политически тонкой сатире шарж на советское правительство с его идолопоклонничеством и культом выслуженности. Конечно такой фильм не мог оказаться на советских экранах. Поэтому ему было отказано в прокате и даже сулило быть уничтоженным, однако ему удалось уцелеть. По одной из версий лента была спасена благодаря композитору фильма Николаю Каретникову. Он вынес ее из студии и сохранил у себя дома. Так, фильм был запрещен в 1966 году, а вернулся на экраны только в 1987 году.

Цензоры увидели в стилистически очевидной, но политически тонкой сатире шарж на советское правительство с его идолопоклонничеством и культом выслуженности. Конечно такой фильм не мог оказаться на советских экранах. Поэтому ему было отказано в прокате и даже сулило быть уничтоженным, однако ему удалось уцелеть. По одной из версий лента была спасена благодаря композитору фильма Николаю Каретникову. Он вынес ее из студии и сохранил у себя дома. Так, фильм был запрещен в 1966 году, а вернулся на экраны только в 1987 году.

ЗАМАЛЧИВАНИЕ РАЗГОВОРА О ЖИЗНИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ, ПОСЛЕВОЕННЫХ ТРАВМАХ И ЧЕЛОВЕКЕ НА ВОЙНЕ

В этом тексте мы в основном говорим о фильмах, которые были запрещены и не были своевременно показаны зрителю. Однако нужно сказать, что в то же время многие фильмы не запрещались, но сильно редактировались под давлением цензоров властной верхушки. Так, вместе с оригинальными версиями картин на полку клались смыслы, через которые авторы планировали вести со зрителем своевременный разговор о том, что действительно было важно обсудить.

Так, внимательный к советской молодежи и остро чувствующий нерв времени Марлен Хуциев пытался поговорить с современниками на тему морального баланса между поколением прошедшим войну и поколением послевоенной молодежи. В оригинальном сценарии финала второй части «Заставы Ильича», когда главный герой Сергей встречается с духом своего отца и спрашивает о том, как ему жить, отец отвечает, что не может давать советы, ведь он погиб, не достигнув и того возраста, которого достиг его сын.

Так, внимательный к советской молодежи и остро чувствующий нерв времени Марлен Хуциев пытался поговорить с современниками на тему морального баланса между поколением прошедшим войну и поколением послевоенной молодежи. В оригинальном сценарии финала второй части «Заставы Ильича», когда главный герой Сергей встречается с духом своего отца и спрашивает о том, как ему жить, отец отвечает, что не может давать советы, ведь он погиб, не достигнув и того возраста, которого достиг его сын.

В таком диалоге режиссер как бы уравнивает два поколения в негласном пространстве экзистенциальных ориентиров: низводит бескомпромиссно авторитетную позицию одних (старших) и определяет место других (младших), переводя моральную вертикаль в диагональ и будто предлагая минимальное пространство для естественного диалога зрителям.

Однако этот месседж нашел своего адресата не в лицах потомков воевавших советских граждан, а скорее в лицах их внуков — только в 1988 году. А в вышедшей перемонтированной и переснятой версии фильма 1965 года под названием «Мне 20 лет» у отца находится ответ на экзистенциальные терзания сына. «Я тебе завещаю Родину, и моя совесть до конца чиста перед тобой», — завершает разговор выполнивший свой долг погибший отец, перекладывая на молодое поколение ответственность нести и передавать их тот самый бескомпромиссный моральный ориентир дальше. Как видите, два абсолютно разных месседжа. Очевидно, какой был более выгоден власти.

Однако этот месседж нашел своего адресата не в лицах потомков воевавших советских граждан, а скорее в лицах их внуков — только в 1988 году. А в вышедшей перемонтированной и переснятой версии фильма 1965 года под названием «Мне 20 лет» у отца находится ответ на экзистенциальные терзания сына. «Я тебе завещаю Родину, и моя совесть до конца чиста перед тобой», — завершает разговор выполнивший свой долг погибший отец, перекладывая на молодое поколение ответственность нести и передавать их тот самый бескомпромиссный моральный ориентир дальше. Как видите, два абсолютно разных месседжа. Очевидно, какой был более выгоден власти.

Еще одна лента, которая пыталась провести естественную диагональ от людей прошедших войну к зрителю — фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967) Андрея Кончаловского. Это лирическая драма, рассказывающая о простой деревенской девушке, её внутреннем и окружающем мирах. При этом окружающее ее пространство предстает совершенно простым и неприглядным. Вместо привычных советским зрителям ломившихся от съестного богатства столов, на них только горшок с картошкой, хлеб и водка. Вместо румяных и певчих советских граждан, прославляющих труд, потасканные тем самым трудом граждане, на телах которых все еще видны последствия участия в Великой Отечественной Войне. Более того они рассказывают собственные истории о войне — о боях и потерях, о голоде и разрушенных семьях, о новой послевоенной жизни, в которой приходится искать себе новое место.

Большинство этих историй были документально правдивы. Кончаловский приглашал к участию в фильме непрофессиональных актеров, чьи истории были вплетены в сюжет фильма. Так, на экране зритель мог видеть не просто историю, выдуманную автором и снятую в натуралистском ключе, а почти саму действительность. Как можно догадаться, за это фильм и был снят с показа почти на 20 лет. Из-за своей излишней, по мнению властей, реалистичности и критического отношения к советской действительности. Фильм был снят в 1967 году, а выпущен на экраны в 1987.

Большинство этих историй были документально правдивы. Кончаловский приглашал к участию в фильме непрофессиональных актеров, чьи истории были вплетены в сюжет фильма. Так, на экране зритель мог видеть не просто историю, выдуманную автором и снятую в натуралистском ключе, а почти саму действительность. Как можно догадаться, за это фильм и был снят с показа почти на 20 лет. Из-за своей излишней, по мнению властей, реалистичности и критического отношения к советской действительности. Фильм был снят в 1967 году, а выпущен на экраны в 1987.

Подобная история ждала и фильм «Комиссар» Александра Аскольдова (1967), который рассказывает историю беременной комиссарки во время гражданской войны. В сюжете фильма из суровой служивой командирки героиня (Нонна Мордюкова) превращается в заботливую мать, в чьих глазах после рождения ребенка раскрывается весь ужас войны и вскрывается истинная цена, которой строится будущий интернационал. Картина в натуральных красках показала значение военных действий для простого человека, попавшего в пучину событий. В 1967 году фильм, который ставил своей главной ценностью человеческую жизнь, был признан идеологически вредным и вышел только спустя 20 лет. Для режиссера Александра Аскольдова это была первая и последняя снятая картина.

Наверное было очевидно, но после просмотра этих работ можно в этом окончательно убедиться, что разговором на военную тему кинематографисты пытались закрыть одну из главных потребностей морального оздоровления и рефлексии послевоенного советского общества. Понимая (или не понимая) это, советская верхушка придумывает еще одну причину запрета произведений, которая поможет им оставить войну в умах людей только как нерушимый моральный абсолют и торжество силы. Теперь к причинам запретов добавилась формулировка, которая в общем звучит как «дегероизация участников, подвигов и событий времен Великой Отечественной войны».

Наверное было очевидно, но после просмотра этих работ можно в этом окончательно убедиться, что разговором на военную тему кинематографисты пытались закрыть одну из главных потребностей морального оздоровления и рефлексии послевоенного советского общества. Понимая (или не понимая) это, советская верхушка придумывает еще одну причину запрета произведений, которая поможет им оставить войну в умах людей только как нерушимый моральный абсолют и торжество силы. Теперь к причинам запретов добавилась формулировка, которая в общем звучит как «дегероизация участников, подвигов и событий времен Великой Отечественной войны».

В 1970 году под ней оказывается фильм, в котором артикулируется болезненная, но безусловно приоткрывающая альтернативную сторону военной реальности тема — «Проверка на дорогах» Алексея Германа. История, которая рассказывает о русском коллаборационисте, добровольно сдавшемся советским партизанам, чтобы искупить свою вину за переход на сторону противника. Этот фильм — стал первым примером разговора о людях, которым выпало оказаться во вражеском плену в советском кино. Тем не менее картину обвинили как раз в «дегероизации», главный конфликт был назван фальшивым, а сам режиссёр уличен в незнании реалий партизанской жизни. Тогдашний Председатель Госкино СССР Алексей Романов усмотрел в фильме нападки на лучшие образцы советского искусства, посвящённого Великой Отечественной войне, и позаботился о том, чтобы лента не увидела свет. Картина была закончена в 1970 году, сразу же отправилась на «полку», а на экраны вышла только в 1986 году.

ИЗВЕЧНЫЙ БОЙКОТ ПОЭТИЧЕСКОМУ КИНО

Широкая практика редактуры и «ополачивания» конечно же была и до войны. Примеров очень много, а главные из них, наверное, слишком известны, чтобы посвящать им много строк, поэтому только перечислим их: «Старое и новое», а также «Иван Грозный: Сказ второй: Боярский заговор» Сергея Эйзенштейна, «Строгий Юноша» Абрама Роома, «О странностях любви» Якова Протазанова, «Старый наездник» Бориса Барнета, «Сердца четырёх» Константина Юдина.

Широкая практика редактуры и «ополачивания» конечно же была и до войны. Примеров очень много, а главные из них, наверное, слишком известны, чтобы посвящать им много строк, поэтому только перечислим их: «Старое и новое», а также «Иван Грозный: Сказ второй: Боярский заговор» Сергея Эйзенштейна, «Строгий Юноша» Абрама Роома, «О странностях любви» Якова Протазанова, «Старый наездник» Бориса Барнета, «Сердца четырёх» Константина Юдина.

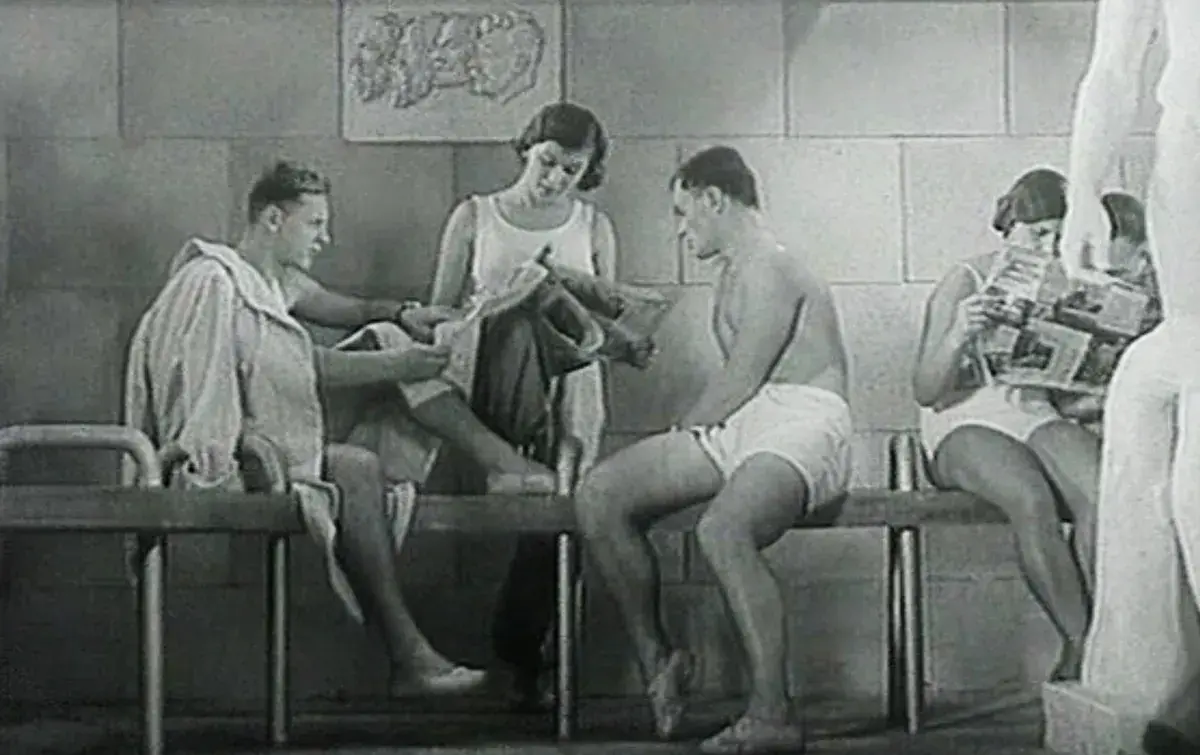

В 30-е и 40-е запреты фильмов к показу чаще всего оправдывали нелицеприятным показом советской действительности или исторических персонажей, а также формализмом. Среди выше перечисленных наиболее интересен пример «Строгого Юноши» Абрама Роома — фильма, в котором автор работал с эстетизацией бытового реализма довоенного Союза ко времени наступившего коммунизма. В фильме простые советские граждане выглядят и разговаривают будто античные боги, а окружающие интерьеры и экстерьеры вторят этому сравнению. При всем этом причинами запрета картины стали «грубейшие отклонения от стиля социалистического реализма» = формалистское исполнение фильма. Видимо, следуя формулировке советской кинокритикессе Майи Туровской, что «Соцреализм — это должное + сущее», Роом слишком увлекся должным. В результате фильм клали на «полку» даже дважды: в 30-х не выпустили, затем в 1960−70-х годах фильм показывали в домах творчества и в кинотеатрах, а потом, видимо именно после показов, снова запретили.

Причины запретов в 60-е и 70-е в целом не изменились. Так, за тот же формализм был запрещен выдающийся почти авангардный фильм «Первороссияне» (1967) Евгения Шифферса и Александра Иванова. Картину про подвиг коммунаров, поехавших в нижегородскую область строить коммунизм, снимали к 50-летию революции. Однако из-за пространственных, монтажных и нарративных экспериментов, фильм положили на «полку» почти на 45 лет! Его восстановили только в 2009 году и показали на российских фестивалях, где он впервые получил заслуженное внимание зрителей.

Или же фильм «Родник для жаждущих» (1965) Юрия Ильенко, снятый на Киностудии им. А. Довженко, который постановлением Ц К Коммунистической партии Украины был запрещен сразу же после завершения. Также как и когда-то довженковскую «Землю», фильм обвинили в самом методе метафоричности и притчевости. Думается, что в купе с этим недалеко было и до пантеизма и до чрезмерно выраженной национальной роли, в которых также обвиняли главного украинского режиссера Советского Союза. Фильм вернули на экраны только в 1987 году.

ДРУГИЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ АВТОРЫ И КАРТИНЫ

Конечно на полку попадали и фильмы, которые, по версии цензоров, просто нелицеприятно показывали советскую действительность или советских граждан, или же картины, авторы которых увлеклись сатирой.

Конечно на полку попадали и фильмы, которые, по версии цензоров, просто нелицеприятно показывали советскую действительность или советских граждан, или же картины, авторы которых увлеклись сатирой.

По последней причине на экраны не вышла ранняя комедия Георгия Данелия «Тридцать три» (1965, ВЭ — 1990). Очень смешная история про то, как у сотрудника завода безалкогольных напитков (Евгений Леонов) находят тридцать третий зуб. Это становится событием всесоюзного масштаба, а сам герой становится суперзвездой со всеми вытекающими. В 1965 году фильм вышел на экраны, но пробыл в прокате меньше двух недель. Тогдашний секретарь ЦК КПСС по идеологии Михаил Суслов, увидев в одной из сцен кортеж с автомобилем «Чайка» и эскортом мотоциклистов, воспринял это как насмешку над торжественной встречей космонавтов. Он посчитал сцену клеветой на социалистическую реальность и распорядился убрать её. Данелия отказался делать изменения, после чего фильм был снят с широкого показа. Надо сказать, что вплоть до официального выхода на экраны, фильм крутили в закрытых клубах и на разных показах, так что ее удалось посмотреть большому количеству людей.

Киру Муратову осуждали за подражание западным образцам (имея в виду видимо Антониони) в «Долгих проводах», и за то, что герои никак не отражают настоящего советского человека. На деле причина вероятнее всего была в ее не сговорчивости со студией при принудительной редактуре фильма. Еще одна версия предполагает, что причина была совсем простодушно политической — в 1971 проходила кампания по возобновлению всесоюзных строек, а в фильме главный герой-подросток в конце вместо того, чтобы отправиться на такую стройку к отцу остается с мамой дома.

В 1983 году ее же фильм «Среди серых камней» будет так сокращен и порезан по требованиям Государственного комитета Украинской ССР по кинематографии, что Муратова снимет с него свою фамилию.

Лариса Шепитько своей фамилии с фильма «Ты и я» (1971) не снимала, но заявляла, что он был сильно изменен цензурными правками. В конце 70-х запрещали к выходу фильмы Александра Сокурова. Его дебютный фильм «Одинокий голос человека» (1977) был приговорен к уничтожению, а следующий «Скорбное бесчувствие» (1987) вышел на экраны только через 4 года после завершения работ.

В 1983 году ее же фильм «Среди серых камней» будет так сокращен и порезан по требованиям Государственного комитета Украинской ССР по кинематографии, что Муратова снимет с него свою фамилию.

Лариса Шепитько своей фамилии с фильма «Ты и я» (1971) не снимала, но заявляла, что он был сильно изменен цензурными правками. В конце 70-х запрещали к выходу фильмы Александра Сокурова. Его дебютный фильм «Одинокий голос человека» (1977) был приговорен к уничтожению, а следующий «Скорбное бесчувствие» (1987) вышел на экраны только через 4 года после завершения работ.

Интересен путь к жизни фильма «Агония» Элема Климова. Картину, посвященную Григорию Распутину начали снимать ещё в 1966 году к юбилею Октябрьской революции. Первую версию сценария, где Распутин показан как фарсовый герой, власти забраковали. После переработки в 1967 году фильм всё-таки запустили в производство, а через 10 дней снова закрыли. Только в 1973 году, после выхода голливудского фильма «Николай и Александра» (рассказывающего про взаимоотношения царя и его жены), советское руководство решило создать свою «ответку» и позволило Климову возобновить съёмки. К 1975 году фильм был готов, но в прокат его не пустили — снова отправив на полку. В СССР фильм вышел только весной 1985 года — почти через 20 лет после начала работы.

В союзных республиках дела обстояли еще хуже: в Казахстане травили Булата Мансурова за фильм «Тризна», жесткое партийное постановление вышло по литовскому кино. В Беларуси резали и запрещали «Житие и вознесение Юрася Братчика» (1967, ВЭ — 1989) Владимира Бычкова, который до конца жизни так и не дождался выхода своего фильма на экраны. В Армении давили на Сергея Параджанова, требуя, чтобы он перемонтировал свой «Цвет граната» (позднее фильм выйдет в прокат под редакцией Сергея Юткевича). Андрея Тарковского цензурировали при работе над «Андреем Рублевым» и «Зеркалом», отчасти из-за чего он в начале 80-х покинул родину и снимал свои последние фильмы за границей. Его же примеру последовал грузинский режиссер Отар Иоселиани.

Внутри самой Грузии сил мецената Эдуарда Шеварднадзе не хватало на то, чтобы легализовать «Покаяние» (1984) Тенгиза Абуладзе. Этот фильм стал одним из последних, запрещенных в Советском Союзе. На контрасте с другими «полочными» картинами, которые часто представляют собой искренние истории и внимательную работу с реальностью, «Покаяние» рассматривает советскую действительность в притчевой форме. В образе главного антагониста здесь сплелись сразу несколько советских правителей, а сама история напоминает сказку. Фильм был закончен в 1984 году, но выпущен на экраны уже в 1986—1987.

Делегатам 5-го съезда впервые показали фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», снятый в 1984 году с одобрения главы компартии Грузии Эдуарда Шеварнадзе, но во всесоюзный прокат пробившийся уже после съезда, в январе 1987 года. (По другой версии, фильм впервые показали уже после съезда комиссии по «полочным» фильмам во главе с Элемом Климовым)

С этого фильма для многих советских граждан по-настоящему началась перестройка: они увидели в нем, в том числе, намерение властей всерьез разобраться со сталинским прошлым.

Внутри самой Грузии сил мецената Эдуарда Шеварднадзе не хватало на то, чтобы легализовать «Покаяние» (1984) Тенгиза Абуладзе. Этот фильм стал одним из последних, запрещенных в Советском Союзе. На контрасте с другими «полочными» картинами, которые часто представляют собой искренние истории и внимательную работу с реальностью, «Покаяние» рассматривает советскую действительность в притчевой форме. В образе главного антагониста здесь сплелись сразу несколько советских правителей, а сама история напоминает сказку. Фильм был закончен в 1984 году, но выпущен на экраны уже в 1986—1987.

Делегатам 5-го съезда впервые показали фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», снятый в 1984 году с одобрения главы компартии Грузии Эдуарда Шеварнадзе, но во всесоюзный прокат пробившийся уже после съезда, в январе 1987 года. (По другой версии, фильм впервые показали уже после съезда комиссии по «полочным» фильмам во главе с Элемом Климовым)

С этого фильма для многих советских граждан по-настоящему началась перестройка: они увидели в нем, в том числе, намерение властей всерьез разобраться со сталинским прошлым.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИЛЬМОВ И ПЯТЫЙ СЪЕЗД КИНЕМАТОГРАФИСТОВ В 1986 ГОДУ

Вы наверняка заметили, что часто годами выхода многих фильмов становятся 1986 и 1987. Почему так, и что тогда изменилось?

В 1985-м году системный аппарат был все еще крепок, однако приход к власти Горбачева дал надежду на изменения. На студиях и в Союзе кинематографистов по-прежнему всем заправляли назначенные отделом ЦК КПСС «генералы» и «комиссары», чиновники и редакторы из Госкино строго блюли принципы идеологической цензуры.

В какой-то момент журналисты начали задаваться вопросом: почему громкие советские фильмы, несмотря на идеологическую выверенность, не находят отклика у зрителей? Картины, соответствующие требованиям партийной линии, проваливаются в прокате: на сеансы загоняют солдат и школьников, а статистику посещаемости искусственно завышают. Показателен пример фильма «Красные колокола» (1982) Сергея Бондарчука. Снятая в Мексике с привлечением западных актеров, эта революционная сага не вызвала никакого интереса у публики. В то время, как выдающиеся режиссеры, такие как Глеб Панфилов и Алексей Герман, преодолевают колоссальные трудности для воплощения своих идей, а их уже готовые фильмы подвергаются жесткому редактированию или отправляются на полку.

Вы наверняка заметили, что часто годами выхода многих фильмов становятся 1986 и 1987. Почему так, и что тогда изменилось?

В 1985-м году системный аппарат был все еще крепок, однако приход к власти Горбачева дал надежду на изменения. На студиях и в Союзе кинематографистов по-прежнему всем заправляли назначенные отделом ЦК КПСС «генералы» и «комиссары», чиновники и редакторы из Госкино строго блюли принципы идеологической цензуры.

В какой-то момент журналисты начали задаваться вопросом: почему громкие советские фильмы, несмотря на идеологическую выверенность, не находят отклика у зрителей? Картины, соответствующие требованиям партийной линии, проваливаются в прокате: на сеансы загоняют солдат и школьников, а статистику посещаемости искусственно завышают. Показателен пример фильма «Красные колокола» (1982) Сергея Бондарчука. Снятая в Мексике с привлечением западных актеров, эта революционная сага не вызвала никакого интереса у публики. В то время, как выдающиеся режиссеры, такие как Глеб Панфилов и Алексей Герман, преодолевают колоссальные трудности для воплощения своих идей, а их уже готовые фильмы подвергаются жесткому редактированию или отправляются на полку.

Кульминацией этой ситуации стал как раз Пятый Съезд кинематографистов СССР в 1986 году.

Все началось во время подготовки к съезду — на выборных собраниях в профессиональных секциях Союза кинематографистов, в которых драматурги, режиссеры, художники, композиторы, операторы, звукорежиссеры, актеры, киноведы и др. избирали собственных делегатов-представителей на предстоящем съезде. В некоторых из них председателями выбрали новых людей — и далеко не тех, кто был заранее одобрен и рекомендован сверху.

Так сначала произошло на собрании киноведов и критиков — самой свободомыслящей группы. В ответ на подготовленный заранее список «правильных» кандидатов в делегаты киновед Виктор Божович предложил добавить в список ещё одну кандидатуру. Причём выбрал фигуру нейтральную, вовсе не бунтаря.

Реакция партийцев была показательной: в зале повисла гробовая тишина. Партийцы прекрасно понимали, к чему может привести даже такая невинная инициатива. Следом за Божовичем участники собрания один за другим начали выдвигать своих кандидатов. Это означало, что придётся проводить тайное голосования, которого партийные чиновники боялись больше всего. Потому что в такой ситуации они уже не могли контролировать результат.

И действительно не смогли. Так, началась цепная реакция: волнения, начавшиеся с одной секции, быстро перекинулись на другие. Дошло до того, что в главной секции — режиссёрской — не прошли в делегаты самые влиятельные фигуры советского кино: Сергей Бондарчук, Станислав Ростоцкий, Евгений Матвеев. Формально они всё ещё должны были присутствовать на съезде — и, как обычно, сидели на своих почетных местах в президиуме. Но теперь это было только символическое присутствие: права голоса у них уже не было.

Таким образом, на Пятый Съезд отправились совсем не те делегаты, которых там хотели увидеть. Поэтому, начавшись с традиционных докладов, собрание резко изменило привычный ход. В зале зародилась откровенная дискуссия о причинах серьезных заболеваний советского кино. В ряде выступлений был признан факт «неудовлетворительной работы» Союза кинематографистов, осуждён административно-командный способ кинопроизводства. Тут же прилетело по Сергею Бондарчуку и его «Красным колоколам».

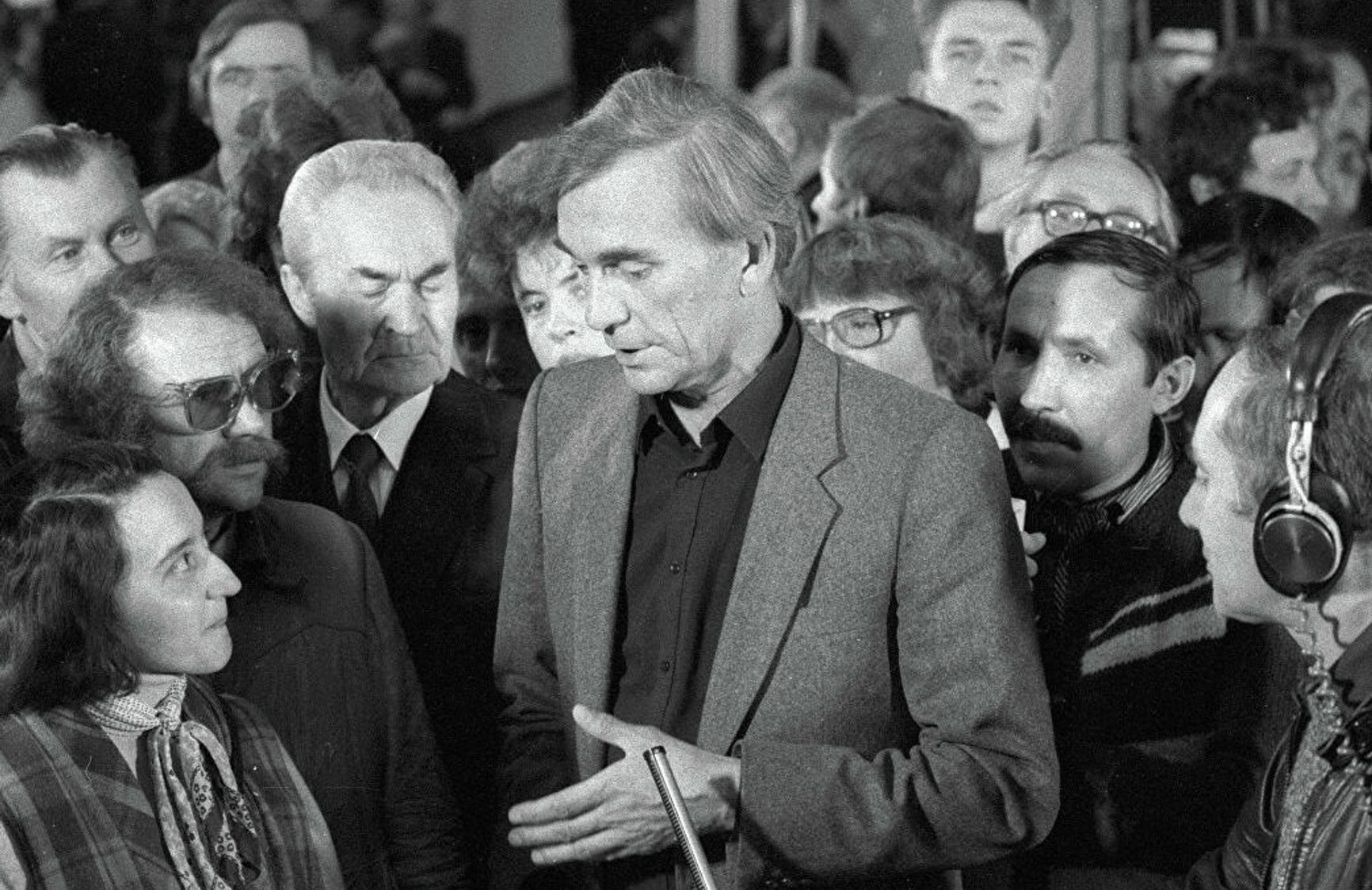

Зал был очень возбужден: радикальным выступающим (Ролану Быкову, Владимиру Меньшову, Анатолию Гребневу, Евгению Григорьеву, Виктору Дашуку) аплодировали стоя, тогда как тех, кто пытался защитить прежнюю систему, заглушали. В их числе оказался Никита Михалков, который назвал критику в адрес Бондарчука «мальчишеством».

Главным итогом съезда стало полное обновление руководства Союза кинематографистов. Главой был избран Элем Климов — человек с безупречной репутацией принципиального и честного художника. Совсем скоро он даст дорогу в прокат большинству картин, о которых было сказано выше. 86−87 годы станут новым началом для «полочных фильмов», а сам Элем Климов не снимет больше ни одного, сосредоточась на восстановлении чужих. Партийное руководство рассчитывало с ним поладить и спустить протест на тормозах. Но Элем Германович оказался человеком принципиальным и в течение двух лет его работы главой Союза ввел курс на работу с «проблемным» кино взамен развлекательного, было объявлено о самостоятельности режиссёров и запрете государственной цензуры.

Все началось во время подготовки к съезду — на выборных собраниях в профессиональных секциях Союза кинематографистов, в которых драматурги, режиссеры, художники, композиторы, операторы, звукорежиссеры, актеры, киноведы и др. избирали собственных делегатов-представителей на предстоящем съезде. В некоторых из них председателями выбрали новых людей — и далеко не тех, кто был заранее одобрен и рекомендован сверху.

Так сначала произошло на собрании киноведов и критиков — самой свободомыслящей группы. В ответ на подготовленный заранее список «правильных» кандидатов в делегаты киновед Виктор Божович предложил добавить в список ещё одну кандидатуру. Причём выбрал фигуру нейтральную, вовсе не бунтаря.

Реакция партийцев была показательной: в зале повисла гробовая тишина. Партийцы прекрасно понимали, к чему может привести даже такая невинная инициатива. Следом за Божовичем участники собрания один за другим начали выдвигать своих кандидатов. Это означало, что придётся проводить тайное голосования, которого партийные чиновники боялись больше всего. Потому что в такой ситуации они уже не могли контролировать результат.

И действительно не смогли. Так, началась цепная реакция: волнения, начавшиеся с одной секции, быстро перекинулись на другие. Дошло до того, что в главной секции — режиссёрской — не прошли в делегаты самые влиятельные фигуры советского кино: Сергей Бондарчук, Станислав Ростоцкий, Евгений Матвеев. Формально они всё ещё должны были присутствовать на съезде — и, как обычно, сидели на своих почетных местах в президиуме. Но теперь это было только символическое присутствие: права голоса у них уже не было.

Таким образом, на Пятый Съезд отправились совсем не те делегаты, которых там хотели увидеть. Поэтому, начавшись с традиционных докладов, собрание резко изменило привычный ход. В зале зародилась откровенная дискуссия о причинах серьезных заболеваний советского кино. В ряде выступлений был признан факт «неудовлетворительной работы» Союза кинематографистов, осуждён административно-командный способ кинопроизводства. Тут же прилетело по Сергею Бондарчуку и его «Красным колоколам».

Зал был очень возбужден: радикальным выступающим (Ролану Быкову, Владимиру Меньшову, Анатолию Гребневу, Евгению Григорьеву, Виктору Дашуку) аплодировали стоя, тогда как тех, кто пытался защитить прежнюю систему, заглушали. В их числе оказался Никита Михалков, который назвал критику в адрес Бондарчука «мальчишеством».

Главным итогом съезда стало полное обновление руководства Союза кинематографистов. Главой был избран Элем Климов — человек с безупречной репутацией принципиального и честного художника. Совсем скоро он даст дорогу в прокат большинству картин, о которых было сказано выше. 86−87 годы станут новым началом для «полочных фильмов», а сам Элем Климов не снимет больше ни одного, сосредоточась на восстановлении чужих. Партийное руководство рассчитывало с ним поладить и спустить протест на тормозах. Но Элем Германович оказался человеком принципиальным и в течение двух лет его работы главой Союза ввел курс на работу с «проблемным» кино взамен развлекательного, было объявлено о самостоятельности режиссёров и запрете государственной цензуры.

Надо сказать, что в то время публика уже смотрела «Маленькую Веру» (1988) Пичула, «Интердевочку» (1989) Тодоровского и ходила на голливудские боевики. А запрещённые советские шедевры, получив государственный прокат, не стали переворотом в сознании советских граждан, в головах которых близился уже совсем другой переворот.